“王道(貫之)先生,是一個真正為中國文化而獻身的文化工作者。二十年前在香港創(chuàng)辦《人生》雜志,據(jù)我所知,是臺、港兩地,唯一不拿津貼,沒有經(jīng)濟后臺、純靠私人的力量,維持達二十年之久的一本思想性雜志。《人生》就是貫之的命根子,他為它挨餓、受辱,也為它付出高度的愛心與耐心。二十年來,他全部的精力和心血,都放在這一文化的事業(yè)上,如今他卸下了這副沉重而痛苦的擔子,恐怕再也沒有人能挑得起來。”

這是一篇發(fā)表在1971年4月17日《天聲》雜志第一卷第二期上的文章《王貫之先生與我》的開頭話語。

文章中所說的王貫之,是1971年3月6日作古的《人生》雜志創(chuàng)辦人王道,作者則是八個月以前過世的思想家韋政通。在他們各自的人生旅途中,雖然只有一次短暫的相見,但他們之間隔海相知、相惜、相助、相勉的深厚情誼,至今還令人由衷企羨,使人垂涎,甚至讓人蕩氣回腸。

為了了解兩人的真摯情誼,我先把兩位的基本情況向讀者諸君做個簡單介紹:

王道,字貫之,1914年4月4日生于福建永春縣長安鄉(xiāng)熙里院后坑村,民國三十四年(1945)在重慶主編過《國聲》月刊。民國三十八年(1949)夏,從福州經(jīng)廈門、廣州轉(zhuǎn)道香港,八月到菲律賓,寓居馬尼拉太原堂,“為閩埠各華文報撰稿維生。”同年九月,離開馬尼拉轉(zhuǎn)回香港。

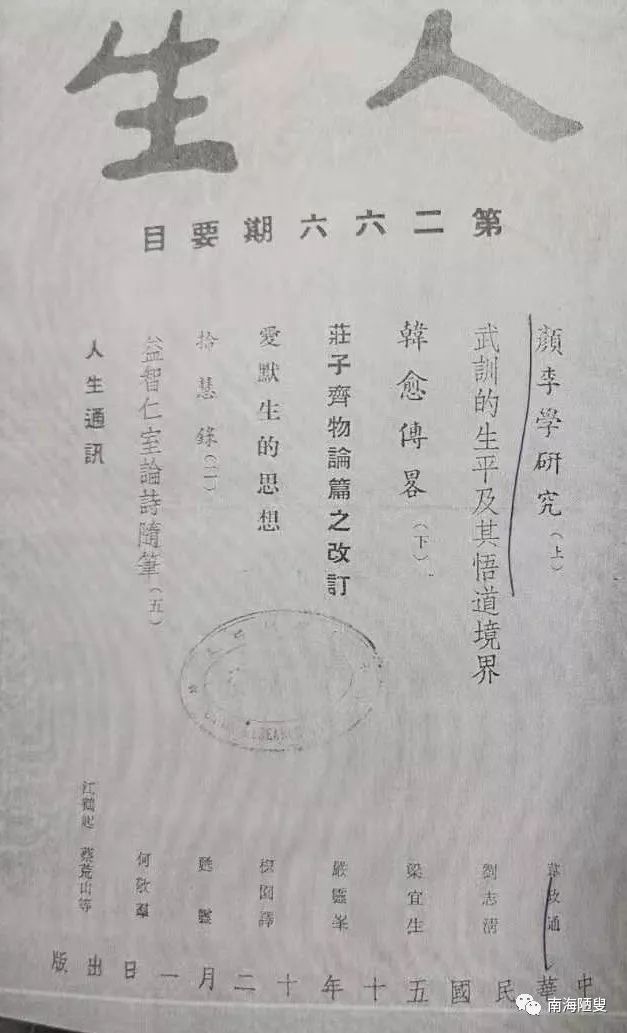

王道于1950年下半年籌劃在香港創(chuàng)辦《人生》雜志,從1951年1月16日出版創(chuàng)刊號,到王道過世,《人生》雜志整整經(jīng)歷20年風雨,20年間吸納作者逾千,所發(fā)表各類學術(shù)、思想論著,整理出版為《人生叢書》就有60余種。其中包括王道本人的《人生之向往》三集,《人生之向往》續(xù)集三集,《去國集》和《心聲集》各一集。

王道因為創(chuàng)辦《人生》雜志而結(jié)識錢穆和唐君毅,遂終身執(zhí)弟子之禮,并禮聘唐君毅作為《人生》雜志的業(yè)余編審。

1960年夏,王道作為香港文化訪問團成員之一,赴臺“訪候在臺親友”,1962年秋,王道與張君勱、唐君毅、牟宗三、謝幼偉、程兆熊等共同發(fā)起成立東方人文學會。1963開始兼任香港中文大學新亞書院中文系講師,1964年,以各方捐款和銀行貸款,購買九龍碼頭涌道新社址,并于當年12月遷入。1968年冬,發(fā)現(xiàn)肝病,1971年3月6日過世,葬香港荃灣華人永遠墳場。

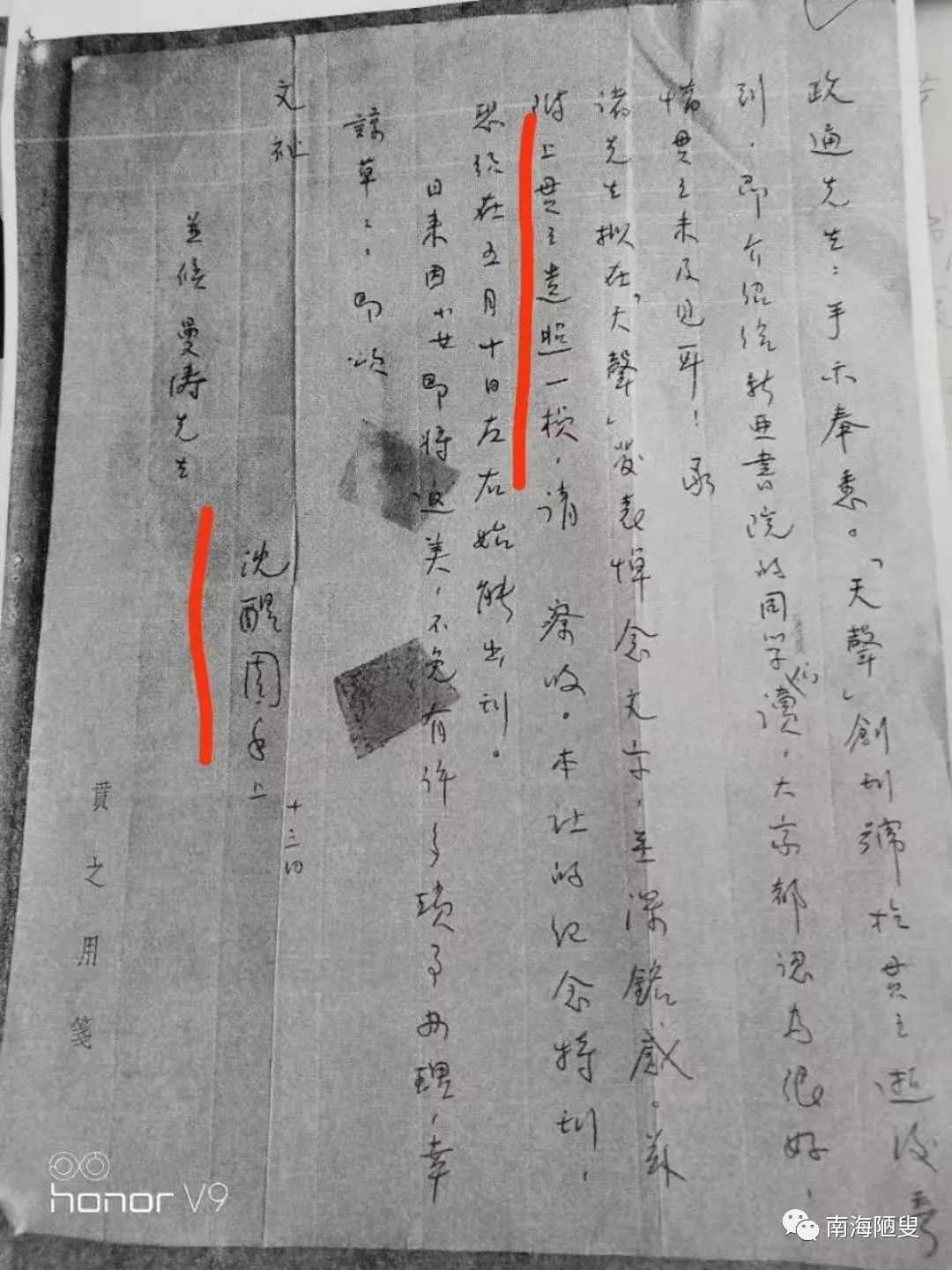

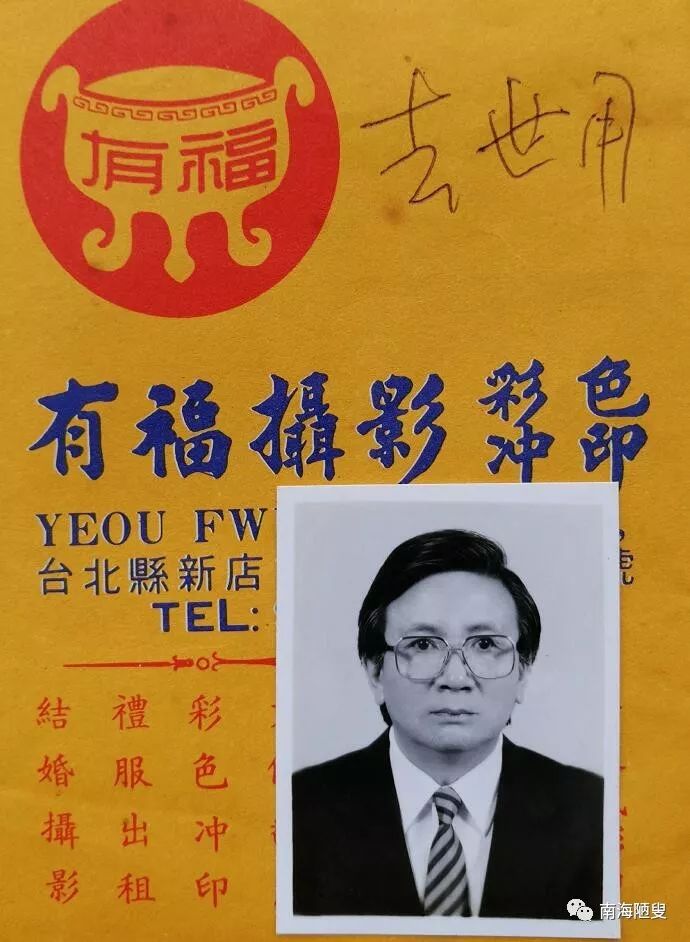

(王道先生的這張照片,未必是現(xiàn)在的僅存,但卻已極難見到。這是當年王道(貫之)過世的時候,王貫之先生的太太沈醒園女士專門郵寄韋政通先生的,希望留做紀念。韋政通先生一直把這張照片保存到了自己生命的結(jié)束。本文作者從韋政通先生遺物中發(fā)現(xiàn)這張照片,通過多方辨識,確認這張照片就是1971年3月13日沈醒園隨信郵寄給韋政通先生的王道遺照。)

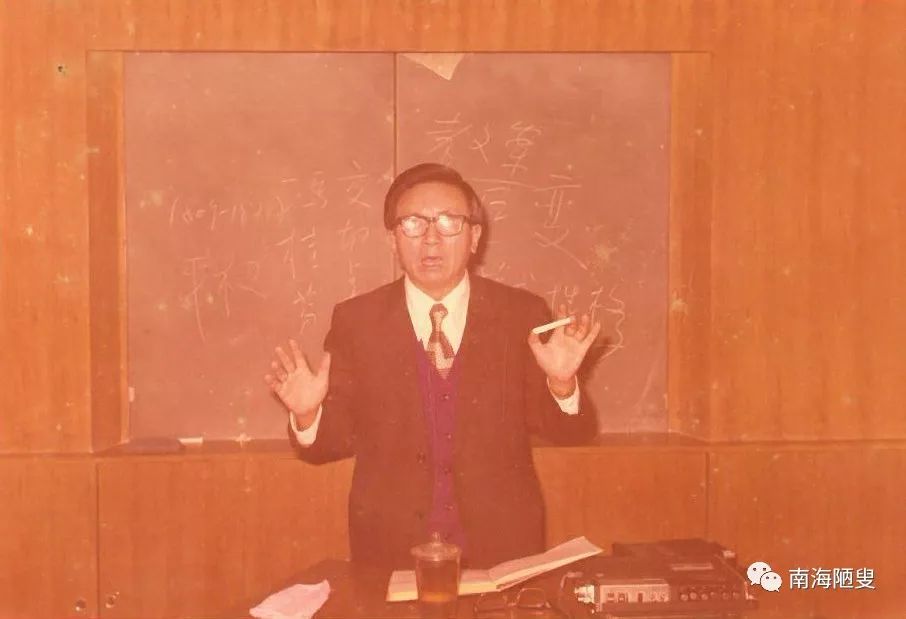

韋政通,當代著名思想家、杰出中國思想史學者,1927年12月16日出生在江蘇省鎮(zhèn)江市所屬丹陽縣的新豐鎮(zhèn),1949年4月21日只身赴臺,因在《民主潮》上發(fā)表文章認識勞思光,受其感召而產(chǎn)生濃烈的向?qū)W之心;因勞思光介紹得識牟宗三,受到來自牟宗三的道德理想主義精神的深刻影響;因在《民主評論》上發(fā)表文章結(jié)識徐復觀,受徐復觀先生知遇和幫助,獲得中學教師資格,從此走上教育之路;又因在《人生》雜志發(fā)表文章結(jié)識王道,并受到具有相當宗教般精神的唐君毅的賞識和感染。之后因思想觀念發(fā)生變化,“與道德理想主義分道揚鑣”,歷經(jīng)千難萬苦,憑借堅忍不拔的毅力,終于走出屬于自己的學術(shù)和思想的道路。一生著述《中國思想史》、《中國十九世紀思想史》、《儒家與現(xiàn)代中國》、《現(xiàn)代化與中國的適應》、《倫理思想的突破》、《中國的智慧》、《中國文化概論》等30余部,影響兩岸三地學者、學人無數(shù),2018年8月5日過世,骨灰隨夫人安置在臺灣淡水之北海福座。

(這是韋政通先生八旬后自選準備過世用的照片。)

(2019年9月16日追思會上所用的照片則是這一張。)

王道自1950年直到過世,20多年間一直寓居香港,韋政通則從1949年直到過世,始終生活在臺灣。海遙天遠,兩人發(fā)生生命的交集,又不斷加深友誼并將這種友誼一直保持到人生之末,實在是人間的奇事了。

(這是與王道開始交往時的韋政通先生。)

相交以文

“在我的一生中,能與王貫之先生認識,真是我的幸運,也是我生命歷程中的一件大事。”

韋政通1949年春末到臺灣,憑借在上海讀書時學到的一點速記的技術(shù),開班培訓記者,并因記者推薦到新聞部門工作。1953年,他對這種記者工作感到厭倦,幾度一個人爬到獅頭山靜想,打算做一個賣稿為生的文人,當1954年的3月,韋政通“不顧一切地擺脫了”記者的工作,“搬到大屯山的一間茅屋里住下”,開始了寫稿維生的文人生涯時,他雖然正在《民主潮》、《寶島文藝》等刊物上發(fā)表文章,但還是對“寫稿是否可以維生”信心不足。就在這個時候,他讀到了《人生》雜志打算出版第100期紀念專刊的征文啟事,于是就給《人生》雜志投去了《人生向何處去》的文章。1955年1月1日,《人生》第100期發(fā)表了韋政通的這篇文章,同年2月17日,韋政通接到了王道主編的第一封來信:

“政通先生:茲讀《人生往何處去》即擬修書致候,但不自知忙些什么,忽忽已過兩月。……感念愛護《人生》厚意,中心為之耿耿,尚乞不吝指正《人生》之缺點及應如何改進之處,藉相啟導。《人生》因限于財力人力,實有許多未能滿人意也。……弟王道拜上!”

2

自此之后,韋政通不斷為《人生》投遞稿件,《人生》不斷發(fā)表韋政通的作品,王道不斷致信給韋政通表達感謝的同時,又不斷向韋政通約稿。接到王道連續(xù)不斷的來信約稿,韋政通心里踏實了許多,感到自己如果辭去厭倦的記者工作雖然不再有固定的收入,但依然可以通過寫稿賺錢養(yǎng)活自己,不至餓死。

韋政通能夠這樣果斷的辭去收入不菲的記者工作,首先來自于他想提升自己生活品質(zhì)的內(nèi)在要求。他不想在整天東奔西跑地去采訪別人,報導一些并不實際的新聞,下班后疲憊不堪地跟記者群里的朋友們吃吃喝喝,然后倒頭大睡,睜開眼睛之后,新的一天一如昨日,毫無改觀。他厭倦了這種華而不實又渾渾噩噩的生活方式,他喜歡不斷地“設計自己”,并根據(jù)這種“設計”選擇自己的行動,包括職業(yè)的選擇和時間的安排等。

盡管韋政通在心理上想要徹底改變自己的生活方式了,可要是沒有相當渠道所提供的經(jīng)濟收入的保障,他是否會對自己果斷地走出人生的峽谷的決定產(chǎn)生動搖,這還真是一件難以預料的事情。在這個問題上不止韋政通,所有的人幾乎都一樣。就在這個關鍵的時刻,他得到了來自《人生》的肯認和支持,王道的肯定和鼓勵,使得韋政通堅定了對這次人生重大抉擇的信心。

就在辭掉記者工作后的幾年時間里,韋政通閱讀了很多中外哲學、宗教、政治、文化和文藝方面的書籍,又騰出很多時間去臺灣大學旁聽陳康的《希臘哲學史》、方東美的《人生哲學》、《印度哲學》等課程,補充精神養(yǎng)料,對后來的學術(shù)研究積累了相當不薄的底子。更重要的,是他每兩周去聽講牟宗三在師范學院(臺灣師范大學前身)的“人文友會”一次,從而受到牟宗三高昂的道德理想主義精神的重大感召和影響。也是在那三年中,他讀到了王船山,“首次感受到被巨人心靈震撼的經(jīng)驗”,船山在抗清運動失敗后隱遁深山,在生活條件極其艱苦的境遇中,頑強著述數(shù)十年,創(chuàng)造了人世間罕見的生命奇跡。船山的典范,成了激勵韋政通走出艱困歲月的巨大精神動力。

如果沒有王貫之先生的鼓勵、沒有《人生》登他的稿子,韋政通辭掉無聊的記者工作后,就不會感到安心。如果是那樣,他所選擇的由自由撰稿維生的文人,向?qū)W者方向轉(zhuǎn)進的人生目標,就會因經(jīng)濟生活陷入絕境而難于堅持下去。

回憶起這些往事,韋政通深情地說:“十八年來,在思想的追求上,我付出過重大的代價,然至今樂此不疲,深慶可以不虛此生。飲水思源,我不能忘懷一身道義的貫之先生。”

這里似乎需要加點說明,韋政通的這篇《王貫之先生與我》,寫在1971年3月,距離起初王道給他第一封來信的1954年2月剛好18年。在這18年中,韋政通經(jīng)歷了從混沌的生命走向清明的理想,又經(jīng)歷了與道德理想主義的分道揚鑣而貼近自由主義的兩次重大的人生轉(zhuǎn)變,但學術(shù)的研究和思想的探索卻越來越實在,越來越堅定,同時也越來越有成就感和自豪感。所以他才在回憶王道的文章中說自己“深慶可以不虛此生”。

從1954年到1963年間,韋政通在《人生》雜志上發(fā)表了數(shù)十萬字的作品,包括小說《長夜之光》、《十字島》,還有《荀子》很多篇章的《疏解》、專門研究清代顏李學派的數(shù)篇學術(shù)文章,以及跟王道互相論學的往來書信數(shù)十封。他們還把各自發(fā)表在其他報刊和收集整理的著述,寄贈對方,請求對方提出不同于自己的寶貴意見,他們是純而又純的文字之交,他們的交往真正體現(xiàn)了中國古已有之的“以文會友”的傳統(tǒng)。

1

相獎以道

作為學者型的辦刊人,按照其妻沈醒園的說法,王道的“文化生命,實始于《人生》雜志之創(chuàng)辦。”王道創(chuàng)辦的《人生》雜志,以“修辭立誠,求真求是,中道而立,和而不流”為“立論原則”,主要目標有三:一是結(jié)合中國旅外學者,提煉中國文化之精華,檢討中國近百年造成貧弱、招致災難之歷史原因,研尋建設未來新中國的實踐途徑;二是疏導中西文化的異同及其優(yōu)長所在,從本源上謀求中西文化之匯合,同時融解彼此民族心理上之隔膜,以求由于互相了解和同情,進而共求人群和諧相處之道,以日漸導致世界和平之坦途;三是以歷史文化與哲學為經(jīng),以時代思潮為緯,以人生問題為內(nèi)容,通過文學藝術(shù)等不同方式,發(fā)揚基于人性、人道等一切仁愛思想、情志,求有以端正人心,匡扶世運,共盡自救、救人的莊嚴職責。

王道與韋政通的交往過程,完全體現(xiàn)了《人生》的辦刊宗旨,同時也充分體現(xiàn)了《人生》的主要目標。

1955年5月19日,韋政通又給《人生》投遞了《人生之歸宿》的文章,提出了人生的“究極”歸宿,一是宗教性的超悟,一是道德性的超悟。文章談到人生從機械應付的“生理的我”,到擁有認識的主動性,再到成為自己的“主人”的過程:從生理的我,到認識的我,已是從實然的奴隸,做到實然的主人。不過這一主人,就高一層次看,則其仍屬認識關系的奴隸,“故需做真主人,獲得真自由,工夫上還須要再加克服,再求超升,然后能達到前面所說的超悟境界。”“當人做超悟活動時,已是由人性走向神性,人已不再束縛于機械關系”,“此時的我,已是道德的‘我’。道德的我,或謂超悟的我,既不役于物,亦不累于智,可實現(xiàn)最高的自由,不僅是真主人,且能與萬有之真實本源合一。”

王道很快閱讀完畢,并轉(zhuǎn)給唐君毅審閱,且于1955年5月28日致信給韋政通說:

“讀大著《人生之歸宿》至為敬佩,唐先生看過亦為首肯。茲已排定在112期發(fā)表。……”韋政通接到回信之后,致信王道,提到對牟宗三“從生命上講學問”的主張的由衷贊美和深切認同,同時告訴王道自己剛剛見過牟宗三的感受:“最近正是臺灣的五月黃梅雨季,一連下了半個多月都沒能下山去。昨天還是冒雨進城了,在東坡山莊和牟先生談了幾小時。這半年來,他的精神比前要好些,談起話來,和他的文章一樣,有雷霆萬鈞之力。和唐先生的行云流水相比,如行山谷中忽聞鐘聲,發(fā)人深省,真不相同。”韋政通還在信末表達了希望《人生》雜志越辦越好的愿望:“從舊《人生》看下來,目前已走入定型階段,但希定型后仍能不斷求進步,而進入更理想的地步。我想《人生》,一定不會使讀者們失望的。”王道收看之后,馬上寫了一封長信給韋政通說:“政通先生:來示敬悉。……牟先生一再強調(diào)從生命上講學問,并提醒青年‘要培養(yǎng)智慧,使自己站得住,不可在激情的反動上而跟著滾下去!’ 全都是深獲我心。離開生命講學問,正是時代病痛之根本癥結(jié)所在。單憑著狂熱的情志去從事救世,實亦無異是抱薪救火。所以我常認為‘正本’就是立己,‘清源’就是克服人性所共有的弱點。”

王道和韋政通除了互相勸勉志節(jié),相互“充電”“補氣”,為了人文教育的展開與人文精神的弘揚,兩人還并肩合作,共同奮斗。

在《人生》雜志缺少人手的情況下,王道于1955年秋末,想到了請韋政通渡海赴港,直接參與《人生》的編輯工作,王道帶著這一想法跟唐君毅商量,唐君毅同樣認為,韋政通是《人生》雜志唯一合適的“接棒人”。韋政通收到王道的信件以后,表達了愿意赴港共襄大事的愿望,王道十分高興,但最后還是因為沒有找到合適的擔保人而于1956年夏初作罷。

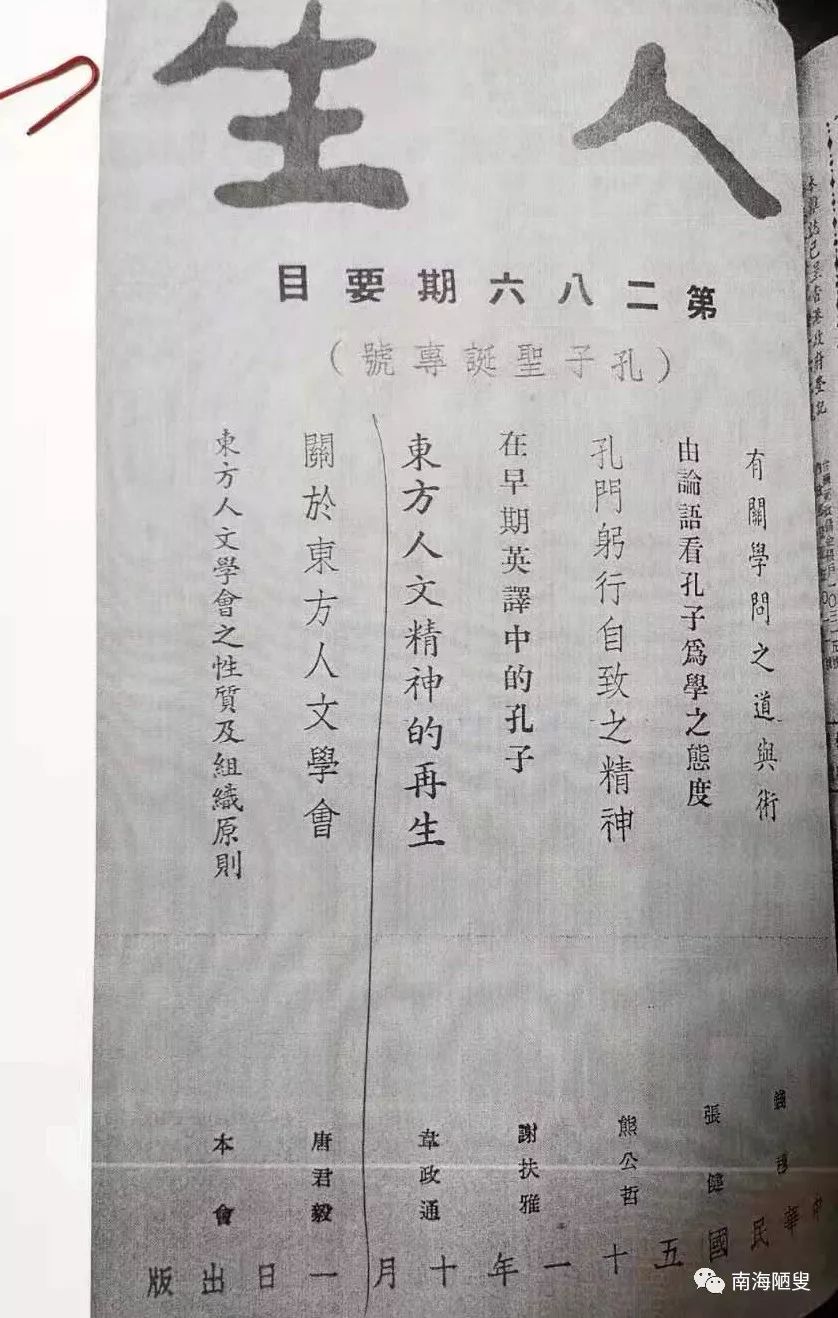

王道還在香港倡導成立東方人文學會,試圖聯(lián)合臺灣師友,以營造和培植中國人文精神重生所需要的氛圍和人才。

王道的夫人沈醒園在《王貫之先生年表》中說,王道于1962年秋,“與張君勱、唐君毅、牟宗三、謝幼偉、程兆熊等共同發(fā)起成立東方人文學會。”

為了成立這個學會,王道事先很久就開始準備,韋政通則應王道之請,積極參與了學會的籌劃。1961年4月5日,王道致信韋政通,希望他聯(lián)系在臺諸友先行擬定學會名稱和計劃:“茲附上人文學會計議書,請兄等盡量提供意見,俾為草擬會章及擬訂計劃之參考。另請兄等先□名為□本會□,早日寄下,以便成立籌備會開始工作。此會實際由唐牟二先生作學術(shù)思想上之領導,然不必為外人言也。”王道的這封信,實際說明了這個主要橫跨港臺兩地的“東方人文學會”的發(fā)起人和創(chuàng)造者是王道和韋政通,唐君毅和牟宗三只是答應作為學會的“導師”而已,實際運作的主要工作,在香港為王道,在臺灣是韋政通。

王道和韋政通在往復的信件中,不斷以道相獎,這種頗具古風的交往,在今日的生活世界里,包括學問的場域中,已經(jīng)越來越難于見到了。

相辯以誠

王道和韋政通,都是對知識充滿真誠的人,他們在以道相獎的同時,卻不輕易茍同于對方,有不同想法和意見,都能及時反饋給對方,兩人因此發(fā)生過不少激烈的辯爭。

王道在一封寫給韋政通先生的信中,提到吸收西方的重智精神,以“助美”中國傳統(tǒng)儒家的重德精神:“近讀眾多師友的論著,我對新儒學之萌芽成長,實具信心。新儒學之必溶合西方文化之重智精神,亦可謂毫無疑義。不過我覺得要溶合西方之重智精神,必須同時擺脫其層層理障和文字障,由繁復歸于簡易,才不至隱晦了儒家之真精神真面目。”

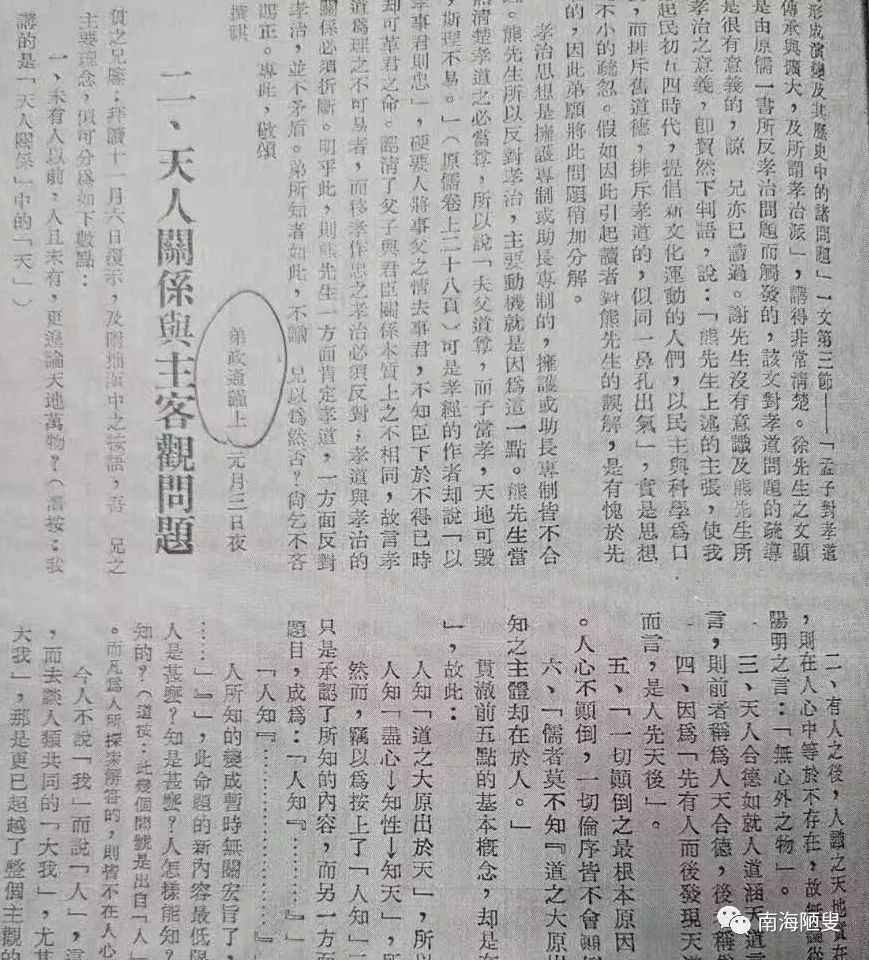

針對王道的既想吸納西方的“重智精神”,同時又覺得西方的重智精神本身充滿了“層層理障和文字障”的說法,韋政通回信坦率表達自己的看法:

“先生之長函中,對儒家的看法,均甚敬佩,唯談到溶合西方重智精神,主張擺脫西方的層層理障,和文字障,俾由繁復歸于簡易,才不至隱晦儒家之真精神真面目一點,弟稍有不同的看法,愿略陳己意就教于先生。

今天吾人說吸收重智精神之長,首先就是要重思辨,邏輯和經(jīng)驗科學都由此出。同時,重智精神是從外面把握關系之各個領域,客觀之精神即由此展開。”

針對王道以儒家為“萬能法寶”之類的說法,韋政通指出:“中國學問靠穎悟,重德性;西方學問靠思辨而出科學。(客觀)知識為儒家一向所不重,以致缺乏思辨精神,此為儒家最大缺陷,但新儒學中卻絕不能缺者,否則就根本無法談中西溶匯。”

韋政通還在同一封信里指出:“儒學的成就在主體境界,使人人可成圣成賢;西方重智精神文化的成就,在第二層次的關系境域,因此他們有民主制度的完整過程和一種國家觀念。希圣希賢的學問,使人類解決了生命最后的安頓問題,但遺下了公共事務的解決問題,沒有獲得正當解決……”韋政通堅持必須誠懇對待西方的知識論傳統(tǒng),不能在認定儒家傳統(tǒng)完美無缺的基點上敷衍西方的“重智精神”,那樣的話,儒家便無法發(fā)展出真正的新形態(tài),表現(xiàn)出真正的新樣貌,所謂的“新儒家”,可能就只會落在形式上,而沒有真正的新內(nèi)容。

2

王道則在回信中稱:“我覺得(我們)彼此所向往的大方向并無不同,其中有不同的,正如先生所說:我是著重在闡述儒學的長處,您是著重在認清儒學的缺陷。”王道說明自己之所以單方面強調(diào)儒家的優(yōu)長的主要原因之一,是因為“近數(shù)十年來菲薄中國文化的中國智識份子已經(jīng)太多,儒學的真精神真面目亦幾已全被掩沒,吾人為求補偏矯弊,不能不對此多所用心。”王道堅持自己的主張:“人所學各有所長,即用心各有所專,未談及民主科學者之不必然反對民主科學,正若人在某一時間之各有所嗜所需,剛在吃面食的人或剛在喝牛乳的人,并不必然是反對吃飯。同時專向優(yōu)點著眼者,也并不必然是不了解其缺點。吾人之談歷史文化,既在承接過去的優(yōu)點,不在承襲過去的缺點;吾人求三年之艾,既在為今人治病,不在為古人治病,則對過去所有為時代所限的諸缺陷,正為吾輩后人所當負起匡補的責任,殊不必苛求于古人。”王道認定他的這種想法和做法,就是孟子所說的“先立乎大者,則其小者不能奪也。”

王道和韋政通因為對問題理解的角度和內(nèi)容的不同,經(jīng)常發(fā)生激烈的辯爭,因為雙方均出于對建設中國新文化的熱忱和真心,辯論雖然激烈,卻沒有傷了和氣,他們之間的友誼,反倒因此而得到進一步的升華。不過從以上的辨爭可以看出,韋政通后來逃離新儒家們道德理想主義的牢籠,實在是自己思想發(fā)展和轉(zhuǎn)進的內(nèi)在必然,就算沒有某種客觀的事件做導因,這個時刻也同樣會到來,而且已經(jīng)為期不遠了。

相規(guī)以善

“若干讀者及友好對《十字島》的反應不甚佳,想因為看了好幾期,尚摸不清主題所在,此自系讀者的苛求。但我與醒園則覺得兄的小說,除了用字上未盡妥帖,在描寫人物時,還有若干粗疏之處,使人覺得不甚調(diào)和。例如矮仔的神氣好像是呆頭呆腦,而說話時則表現(xiàn)甚為精明;傳道婆寫成近六十開外的老人,而其動作則表現(xiàn)得甚為敏捷。諸如此類,愿兄在下筆前后心力許可時一為留心。此不只是為《人生》著想,同時也是為作者的令譽著想,度兄必不怪其愚直也。”這是1956年9月11日,王道針對韋政通在《人生》雜志上發(fā)表小說《十字島》提出的批評。

王道是一位忠實的儒家信徒,喜歡用善心勸勉朋友,韋政通當年也屬同一系統(tǒng),跟王道所懷的心思一樣。他們之間的友情雖是因為投稿和發(fā)稿建立起來的,但卻絕不局限在此一單一的方面,他們在以道相獎的同時,也在以誠相待,互相規(guī)諫。

“讀來書,深喜又得了一位對《人生》真誠關切的師友。你勉勵我們‘多承擔一些時代的苦難’,我們總當求有以不愧對于師友的。”這是王道讀到韋政通信中對《人生》的希望后,于1955年3月24日寫給韋政通的回信。韋政通因為投稿給《人生》雜志而與王道建立聯(lián)系才兩個月,就給雜志提出意見并借此表達自己對《人生》未來發(fā)展的希望。而王道并沒有怪咎韋政通的率直,還認真回答,感謝“勉勵”。

“從舊《人生》看下來,目前已走入定型階段,但希定型后仍能不斷求進步,而進入更理想的地步。我想《人生》,一定不會使讀者們失望的。”王道同樣以客氣又謙恭的話語回復說:“承多方勖勵,自當不遺余力。惟自知學識所限,只能克盡園丁之責,對眾多師友所嘉惠之文化種子,進行灌溉播種而已。”

“政通兄:讀廿三日來信,謂弟“氣象褊迫”,實甚中肯。弟近來細省察……此中正自有病,故其形諸外者不免褊迫煩促。而自恐病之最大者,則為好仁不好學,其蔽也愚。在這些地方,希望愛我的師友,各本直道,不斷予以策導針砭。”

韋政通不僅適時指出王道的問題,提出對《人生》雜志的改進意見,同時也時刻反省自己,以求獲得修養(yǎng)功夫的進步:

1

“過去的流浪生活,曾使我留下許多的毛病,為了克服這些毛病,我下了決心要改造自己,但效果卻不能令人滿意,罪惡之念時常浮動,這很使精神受痛苦”,“以往兩年我做工夫始終未見效之故,由于我對世俗之執(zhí)著過深,常想:人欲既為人人所有,我豈能獨無;更糟糕的是一到要緊關頭,任性,固執(zhí)的劣根性就發(fā)生力量,就好像一個筑防洪水的人,到水流湍急時,卻又把自己辛辛苦苦筑起來的活塞拔起,‘任洪水之泛濫如故’”。

面對韋政通的這番自省的話語,王道回信說:“吾人若真能痛下決心在不斷省察克治,則所有根于動物性與習染的一切毛病,自亦可望日漸減少。到了我們真能廓清心中賊,平定了內(nèi)亂,達至內(nèi)在世界的清寧、和諧,那已是近于內(nèi)圣工夫的完成了。羅馬非一日可到,愿相與黽勉努力。”

王道也一樣,除掉對韋政通的稿件提出必要的修改意見,同時也絕不放過已經(jīng)看到的韋政通身上的瑕疵。“我年輕的時候是個志大言大的狂者,有時甚至流于狂妄,狂妄不容易被他人接受,因為一般人的耐性都很差。具有熱愛心腸的貫之先生,卻始終能容忍我的狂妄,但也不放過勸善規(guī)過的責任。”韋政通的回憶證實了這一點。

1959年,韋政通在徐復觀授意下,在《民主評論》第十一卷第九期和第十期上發(fā)表了《評章太炎對中國文化的認識》和《儒家人文主義的安身立命問題——讀林語堂<從人文主義回到基督教信仰>一文后的感想》,徐復觀還在一篇文章前加了按語:“韋君此文……指出章氏對中國文化之實無所知,因而他是一個極為有害的國學大師的偶像,這是完全正確而且值得提出來的。”牟宗三覺韋文寫得很好,海內(nèi)外一些新儒家學者們,都覺得這兩篇文章維護了中國文化的本位和尊嚴,就連遠在美國的張君勱讀到后都大加“贊賞”。但是王道卻認為韋政通的這篇文章,雖然強調(diào)了中國文化的重要性,但卻苛求前人,有失對長者和先人的禮敬:

“每讀兄論世之文,皆若有一全面否定之潛在意識存乎其間,亦嘗引此為戒,兄才學德性上之美中不足,度兄或不怪其私下直言者也。”

王道還在另外一封信中轉(zhuǎn)告韋政通說:“有一二師友咸謂兄之才學可佩,而德性未顯,弟亦同感為美中不足,故隨函一進直言。”王道批評韋政通:“有不少可省之題外話,適足掩蔽吾兄內(nèi)在之德性而徒見其才學也。”

數(shù)年前,韋政通在一次談話中還在說起這件事情:“王道其實就是在罵我缺德。對于年輕時寫的這兩篇文章,我到現(xiàn)在想起來還覺得臉紅。”

像韋政通批評王道,王道耐心接受一樣,韋政通面對王道的批評,也能虛心聽取。所以王道才說:“事后自覺過于責備求全,有失厚恕之道,竊用不安。兄乃從善如流,真使弟感動欲淚!”

韋政通可以那樣對待王道,王道也可以這樣對待韋政通,就算古代君子間的交往,也未必能夠達到這樣醇厚的境地。

相濡以沫

(這是寫作《王貫之先生與我》,并在著名佛教學者張曼濤創(chuàng)辦的《天聲》雜志前后的韋政通先生。)

《人生》是王道以私人之力創(chuàng)辦的,所有作者的稿費,都是從雜志本身的微薄銷售所得中“扣出來”付給作者的。就像這篇文字開始引用韋政通話語所說的那樣:《人生》雜志,“是臺、港兩地,唯一不拿津貼,沒有經(jīng)濟后臺、純靠私人的力量,維持達二十年之久的一本思想性雜志。”王道并不是今天意義上的企業(yè)家,除了兼課之外,他沒有另外的收入。王道如數(shù)照登韋政通投給《人生》的文章,并不出于王道徇私情而無原則,而完全是出于對上進青年的愿力扶持。王道想方設法籌集一點稿費,并想盡一切辦法將稿費及時轉(zhuǎn)到韋政通手上,一方面是表達《人生》雜志不負作者,同時也是出于幫助韋政通度過經(jīng)濟生活難關的考慮。

有關當時韋政通經(jīng)濟生活的拮據(jù)情況,可從王道的幾封信中的片段約略獲得了解:

“附本期稿費單,請就近向民主評論分社徐聘三兄處領取。”這是1954年5月28日,王道寫給韋政通信里的話語。

“若《人生》稿費能使兄勉強度活,而又適足助成兄之讀書計劃,此中之樂,不啻身受。”

“頃已函讬在臺親友在臺設法為兄籌付50港元,請三數(shù)日內(nèi)到徐聘三兄處一詢。”

下面這封信,則是王道得知韋政通害了一場重病后,于1955年8月29日所寫:

“政通吾兄:接廿五日來信,至為兄之生活與健康擔心。貧病相連之深味,弟素所熟悉,日子過得太長,最足以損傷元氣。弟近數(shù)年來時常臥病,職是故也。前日聘三兄來函,云已墊付一百元,惟未言明是臺幣抑港幣,今滋蕃兄云在臺北存有稿費未領,擬撥于吾兄濟急,一二日內(nèi)當有信息到達。弟亦想一二日內(nèi)先匯點稿費給兄。在健康不好時,不宜拼命寫稿,吾人準備跋涉長途,所恃者惟健康耳。”

王道這樣關心并在經(jīng)濟上為韋政通著想,并不是因為《人生》的富庶,前此已經(jīng)交待,《人生》是一個毫無經(jīng)濟來源和資產(chǎn)保障的思想性刊物,完全憑借王道的一人之力維持運轉(zhuǎn),包括禮聘編輯和支付稿酬,都得王道自己滿世界周旋去想辦法。為了保證《人生》雜志不因經(jīng)費不濟而停刊,王道曾經(jīng)辦過畫展,但是不僅未能奏效,反倒欠下不少債務。就在這樣艱難的境遇中,王道還是想盡一切辦法支付韋政通的稿酬。不僅如此,王道還關心韋政通的個人生活,“兄已年逾而立,對婚事亦不可無所系心,倘所遇得人,實于學問、經(jīng)濟無妨礙也。”這是1961年8月27日王道寫給韋政通信中的話語。

雖然在王道和韋政通交往的整個過程中,王道對韋政通的經(jīng)濟生活幫助很大,但韋政通同時也為王道和《人生》雜志著想。

1958年7月以后,韋政通因為徐復觀的“保舉”,獲得了在臺中一中教授高二國文的資格,韋政通離開新北投開明街趕赴臺中,借助自己在青年學生中很快產(chǎn)生的影響,幫助王道在臺中一中,還有在臺中的師范等學校的同學們中推銷《人生》和《人生》雜志出版的作者文集,如唐君毅的《青年與學問》等,將售得款項轉(zhuǎn)給王道。

“政通吾兄:讀廿一日手教,承兄力為推銷《青年與學問》,弟與唐先生同深感念。開學后應寄多少,專候吾兄示知。為優(yōu)待在學青年,可照定價七折或六折,但應對購買者聲明此乃對在學青年之特別優(yōu)待價,以免被人指責一書售兩種不同價目。”這是1960年7月28日王道寫給韋政通信中話語。“貴校在開學后應多寄若干本《青年與學問》,并請隨時示知。”這是1960年9月17日王道寫給韋政通的信中話語。“售不出之書暫存兄處,不必急在一時。”這是1960年11月30日,王道寫給韋政通的信中話語。韋政通在自己十分艱難的條件下,還要將自己的稿費捐贈給《人生》:“兄囑欲將稿費捐助《人生》,感念無限!惟兄目下之經(jīng)濟情況并非充裕,而《人生》亦尚可勉強過去,吾兄護育私文之厚意,可稍俟于來日也。”這是王道于1959年7月4日寫給韋政通的感謝信。這些信件,表明了韋政通與王道的交誼,幾乎到了相濡以沫的程度。

因為給《人生》投稿,韋政通跟王道結(jié)緣,使他得以在《人生》雜志上不斷發(fā)表各種作品,既解決了辭掉記者后經(jīng)濟生活的難題,也使他得到了鍛煉和培養(yǎng),韋政通的學識越來越廣博,思想越來越成熟,個人的人生修養(yǎng),也獲得了長足的進步。這可真是“山重水復疑無路,柳暗花明又一村。”韋政通感念王道,所以才在懷念王道的《王貫之先生與我》中深情地寫到:“飲水思源,我不能忘懷一身道義的貫之先生。”

(本文作成于2019年4月20日)